エビデンスの有りそうなもの/なさそうなもの、ごちゃ混ぜです。

- 「本を読まない」影響が出るのは学力だけじゃない!? 大人への調査でわかったこと

- 学習の質向上に強力に効いた! A4用紙1枚の「マインドマップ」勉強法がすごい理由

- 基本にして最強の「繰り返し勉強法」3つ。勉強エキスパートはこうやって復習している!

- 読むということ

- 「1日たった30分の勉強」を最高にはかどらせる3つの方法。

- 誰でも「高速学習」が身につく「FASTER」の法則

- 確実に結果がついてくる “繰り返し” 勉強法。最高の学習回数は「7回」「3回」「4回」だ!

- 知力低下を防ぐ「脳のメンテナンス」2つの方法

- 科学的に根拠あり。効率的な2つの勉強法

- シャーロック・ホームズが使う記憶術「記憶の宮殿」

- 「45歳以上の学力は世界一」日本の詰め込み教育はむしろ海外で高く評価されている

- ポジティブな満足感が「睡眠中に記憶力を向上させる」

- 1日1分だけ!記憶力がよくなる「根拠のある方法」

- 地頭は伸ばせる! 大人になっても脳を成長させる方法

「本を読まない」影響が出るのは学力だけじゃない!? 大人への調査でわかったこと

成人してからの意識・非認知能力の高低は子どもの頃の読書量と連動していることが示唆されています。つまり、「小中高を通じて読書を継続していると、社会人になってからもプラスに働く」というわけです。

https://limo.media/articles/-/26555?page=2

学習の質向上に強力に効いた! A4用紙1枚の「マインドマップ」勉強法がすごい理由

マインドマップが学習に役立つ3つの理由

- 【学習に役立つ理由1】1ページで全体が見えるから

- 【学習に役立つ理由2】「イメージ」と「関連づけ」で学習がはかどるから

- 【学習に役立つ理由3】アイデア力が増す

マインドマップのつくり方

- 無地の用紙を横長に置く

- 曲線でメインブランチ・サブブランチを書く

- ブランチの上に短いキーワードを書く

- イメージ(イラスト)を入れる

- 色を使う

- 構造をもたせる

基本にして最強の「繰り返し勉強法」3つ。勉強エキスパートはこうやって復習している!

「計画的に4回」繰り返す

- 1回め:勉強を「終了する直前」に3分間

- 2回め:最初に勉強した日の「翌日の朝」に5分間

- 3回め:最初に勉強した日から「1週間後」

- 4回め:試験前日などの「本番直前」

「1:5の期間で5回」繰り返す

勉強」から「最初の復習」までの期間:「最初の復習」から「試験」までの期間=1:5にして、5回復習する

「速く薄くを3回」繰り返す

- 3サイクル反復速習法

「ルネサンス」

→「ルネサンス~大航海時代」

→「ルネサンス~大航海時代~アメリカ大陸の発見」

→「大航海時代~アメリカ大陸の発見~……」

のように、進んでは戻りながら先へ進んでいく

⇒比較的楽に、各単元を3回ずつ繰り返して勉強できる

読むということ

「9割が教科書を読めていない」私立文系しか行けない子供たち

国立情報学研究所の新井紀子教授によると、全ての教科書を正解に理解できる小学生はクラス内の2、3人だけということです。

『読む』という言葉から多くの人がイメージするのは、ひらがな・カタカナ・基本的な漢字を“文字として読める”ことでしょう。いわゆる識字です。でも、それだけでは読めたことにはなりません。文章を読んで正確に意味や内容を理解することができて初めて読めたといえる。日本の子供たちはこの読解力が弱いのです。ところが子供たちに『教科書を読めていますか?』と聞くと85%が読めていると答えます。読めない子は“読める体験”をしていないので、“文字が読める”こと=読めると思っているんですね

https://president.jp/articles/-/42389?page=1

次の指摘は頭が痛いです。わが子がまさにそうなのです。

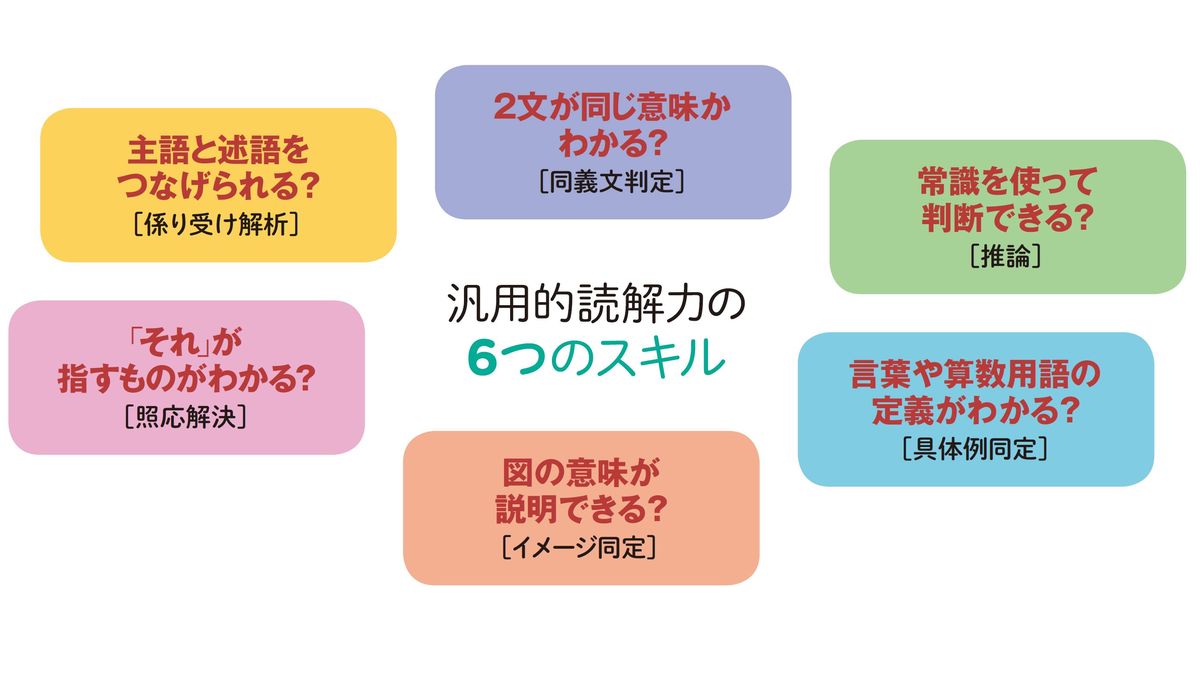

算数、理科、社会などすべての教科で求められる力です。国語の心情読解の場合、作者の思いを読み取るといった、いわゆる行間を読む力を養い、解釈に幅があります。でも、算数、理科、社会でいろいろな解釈があったら困りますよね? 文章に書いてある事実を正確に読み取る。それが汎用的読解力です」

教科書を読めていない子供が多い理由は、この汎用的読解力が身についていないためだと新井さんは考える。算数の計算問題は解けるのに、文章題になるとわからなくなる子供がよくいるが、それも同様だ。解けないのではなく、問題文が理解できないのだ。

「文中の言葉の95%以上を理解していないとすらすら読めないという研究結果があるように、語彙の不足は読解のネックになります。特に、算数や理科で使う言葉は日常で使う意味とは違う場合もあり、それを理解していないとたった1行の文章でもわからなくなってしまいます」

https://president.jp/articles/-/42389?page=1

では、どうすればよいか。

その答えの一つが、親が子供の教科書を読んでみることだそうです。

「1日たった30分の勉強」を最高にはかどらせる3つの方法。

勉強前の「軽い運動」で脳を整える

スウェーデン・ヨンショーピング大学が行なった研究では、軽い運動には脳の活性化を促す効果があると明らかになりました効果が現れ始める運動時間はたったの「2分」からです。勉強前に軽く近所を散歩するだけで大丈夫です。

「検索練習」で効率的に記憶する

新しくインプットした情報を「頑張って思い出す」ことで、曖昧な記憶をしっかり定着させることができるようになります。覚えたことを思い出すという行為は、いわゆるアウトプットです。たとえば、参考書を読んだら途中で本を伏せ、覚えていることを自分の言葉で紙にまとめてみる。

勉強後10分間は「何もしない」

本を読んだあとに意図的にぼーっとする時間を挟むことで、記憶の定着が促されるそうです。少なくとも10分間は脳に余計な情報を入れず、知識の定着を待つことが重要です。

誰でも「高速学習」が身につく「FASTER」の法則

FASTER(より速く)は、次の6語の頭文字からなる。

- 「Forget(忘れる)」

- 「Act(行動する)」

- 「State(状態を整える)」

- 「Teach(教える)」

- 「Enter(書き込む)」

- 「Review (復習する)」

確実に結果がついてくる “繰り返し” 勉強法。最高の学習回数は「7回」「3回」「4回」だ!

- 山口真由氏が提唱「7回読み勉強法」

- 池田義博氏が提唱「3サイクル反復速習法」

- 池谷裕二氏が提唱「4回復習勉強法」

知力低下を防ぐ「脳のメンテナンス」2つの方法

- 神経可塑性を促すもの①:運動

- 神経可塑性を促すもの②:問題解決

科学的に根拠あり。効率的な2つの勉強法

- 夜より朝に勉強したほうが定着率は上がる

- 勉強後に筋トレをしたことによって記憶力が10%向上した

シャーロック・ホームズが使う記憶術「記憶の宮殿」

実際に記憶力向上に役立つとの研究結果

アーサー・コナン・ドイルが生み出した名探偵のシャーロック・ホームズは、重要な情報を「頭の中にある想像上の場所」に配置することで膨大な記憶を保存していると作中で述べられています。「記憶の宮殿」や「場所法」とも呼ばれるこの記憶術について調査した新たな研究では、この記憶術を使うことで、人々がより多くの物事を記憶できるようになることが判明しました。

https://gigazine.net/news/20210308-sherlock-holmes-memory-trick-really-works/

「記憶術」はトレーニング次第で誰でも習得可能

とはいえ、習得に十分な時間と定期的な練習が必要であり、誰にでも適しているわけではないかもしれないそうです。しかし、強化することで、並外れた記憶力に到達することは可能とのこと。

シャーロック・ホームズの記憶術よりも効果が高い「古代アボリジニの記憶術」

具体的な「記憶の宮殿」「古代アボリジニの記憶術」の訓練内容は以下の通り。

◆記憶の宮殿

子どもの頃に住んでいた家の寝室、ないしは今住んでいる自宅を頭の中に思い浮かべ、その空間内にある物体をできる限り具体的に想像する(例:部屋の入り口の左側の机の上に置かれている、シェード部分に調節機能が付いた、台座の中央部に電源スイッチのある赤いランプ)。記憶したい内容がある場合、それぞれの内容を「想像上の物体自体」と「その物体の位置」を関連付けるようにして覚える。内容を思い出そうとする場合、想像上の空間を移動し、関連する物体に近づくようなイメージを思い浮かべる。◆古代アボリジニの記憶術

https://gigazine.net/news/20210520-ancient-australian-aboriginal-memory-tool/

キャンパス内にある「ロックガーデン」と呼ばれる庭園(以下の画像)に被験者を案内し、ロックガーデン内にある石・植物・コンクリート板などのオブジェをそれぞれ見てもらう。その後、それぞれのオブジェとその配置について自分なりの「ストーリー」を作成するように求める。記憶したい内容がある場合、それぞれの内容をロックガーデン内のオブジェに関連付けるようにして覚える。内容を思い出そうとする場合、ストーリーを思い出しながら想像上のロックガーデンを移動し、関連するオブジェに近づくようなイメージを思い浮かべる。

先住民アボリジニの記憶術に、ホームズ流「記憶の宮殿」凌ぐ効果

現実世界のモノに記憶を結びつけるというものだ。よく慣れ親しんだ場所を歩き、目にした動植物の形状などをヒントに、記憶すべき項目が登場するストーリーを発想してゆく。後日この実体験を振り返ることで、歩いた経路と目にしたオブジェクトを思い出し、そこに結びついた記憶項目をもれなく順に思い出せるという。

https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2021/05/post-96395.php

「45歳以上の学力は世界一」日本の詰め込み教育はむしろ海外で高く評価されている

国立台湾大学准教授の小松光氏と京都大学大学院准教授のジェルミー・ラプリー氏は「45歳から54歳までの学力は世界一で、日本の授業は海外から高く評価されている。アクティブラーニングなどの新しい教育手法を無批判に取り入れるのではなく、教育現場の現実から学ぶべきだ」という

https://president.jp/articles/-/43648

ポジティブな満足感が「睡眠中に記憶力を向上させる」

脳は起きているときとだけでなく、眠っている時も報酬系に支配されていたようです。

得意教科の成績がどんどんよくなるのに、苦手な教科は学習の成果が表れにくい…という受験生あるあるも、もしかしたら脳の働きのせいかもしれません。

https://nazology.net/archives/92912/3

1日1分だけ!記憶力がよくなる「根拠のある方法」

やり方は簡単です。

分割された写真の1つひとつのコマを、指定された時間見て、次のコマに移っていくだけです。

この16分割写真、実際に1082人の人に実践をしてもらいました。すると何と96.4%の人が効果を実感したと回答したのです。

https://toyokeizai.net/articles/-/446908?page=5

地頭は伸ばせる! 大人になっても脳を成長させる方法

成長期にある子供だけでなく、中高年ビジネスパーソンでも、脳に適切な刺激を与えれば能力が伸びると主張する。最新の脳科学の成果を基に「地頭を伸ばす方法」を具体的に解説した瀧氏の書籍『脳医学の先生、頭がよくなる科学的な方法を教えて下さい』から、なぜ子供でも大人でも脳を成長させることができると言えるのかについて、ライターの郷和貴氏を聞き手としてお届けする。

https://www.nikkei.com/nstyle-article/DGXMZO74673850R10C21A8000000/

自分が興味を持つ対象には「知的好奇心」が湧いてきますよね。長生きする人ほど知的好奇心が強いというデータもあるんですよ。100 歳以上のお年寄りを調べたところ、60~84 歳の普通の高齢者と比べて男女ともに知的好奇心が強かった、という研究があります

https://www.nikkei.com/nstyle-article/DGXMZO74673850R10C21A8000000/